引言:疫情标签背后的复杂现实

当“香港是不是疫区”这个问题被提出时,答案远非简单的“是”或“否”所能概括,疫情暴发以来,香港作为国际金融中心和连接中国与世界的桥梁,其防疫历程充满挑战与争议,从早期的高效管控到奥密克戎时期的严峻考验,再到如今与病毒共存的常态化管理,香港的疫情定位需结合科学数据、社会动态和国际标准综合判断,本文将从疫情数据、政策演变、社会影响和全球对比四个维度,深入探讨这一问题的本质。

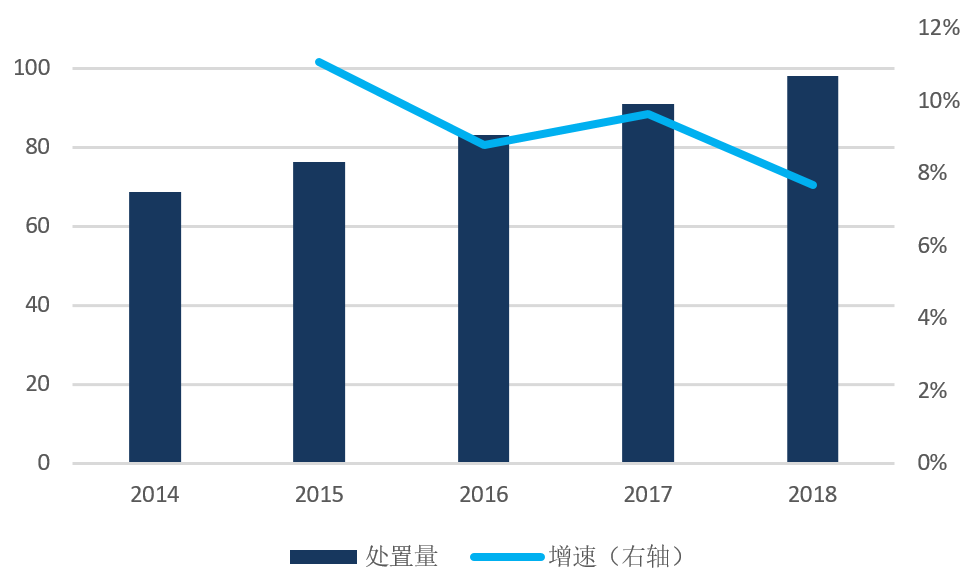

疫情数据透视:短期波动与长期趋势

根据香港特区政府卫生署数据,截至2023年,香港累计新冠病例超290万例,死亡病例逾1.3万例,从流行病学定义看,若以“持续存在社区传播”作为“疫区”标准,香港在2022年初奥密克戎高峰期确实符合特征,但疫情具有动态性:2023年后,香港单日新增病例降至低位,疫苗接种率超95%(两剂基础针),病死率从2022年的0.75%下降至0.1%以下,与世界卫生组织定义的“疫区”(如疫情失控、医疗崩溃)已有显著区别。

值得注意的是,香港的疫情高峰与全球变异株流行周期高度同步,例如2022年2-3月,奥密克戎BA.2亚型导致单日确诊破7万,但通过分级诊疗和社交距离措施,三个月内控制至日增百例,这种“快速暴发-快速回落”的模式,更接近国际大城市的共性特征,而非持续恶化的“疫区”状态。

政策演变:从“动态清零”到“科学精准”

香港的防疫政策经历了阶段性调整:

- 严格防控期(2020-2021年):依托“围堵策略”与内地协同,成功维持近一年本地零病例,此时香港显然是“非疫区”。

- 应急响应期(2022年):奥密克戎冲击下,医疗资源短期挤兑,政府启动方舱医院、全民检测等措施,此阶段符合“疫区”部分特征。

- 常态化管理期(2023年至今):取消强制隔离令、放宽社交限制,转向重点人群防护,与世界卫生组织“结束公共卫生紧急状态”的倡议同步。

政策调整背后是科学权衡:香港人口密度高(每平方公里超6700人)、老龄化严重(65岁以上占30%),完全“躺平”或“封城”均不现实,通过分层诊疗(轻症居家、重症专治)和疫苗屏障,香港在2023年实现了医疗系统平稳运行,这与某些国家长期医疗紧张的状态存在本质区别。

社会影响:经济韧性与国际地位的重构

标签化香港为“疫区”可能引发非理性恐慌,2022年,香港GDP同比下降3.5%,但2023年反弹至3.2%,国际航班恢复至疫情前80%,国际货币基金组织报告指出,香港金融体系在疫情中保持稳定,未见资本大规模外流,香港在2023年举办逾百场国际会议(如金融科技周、七一庆典),反映出其全球信任度未因疫情根本动摇。

疫情暴露了深层社会问题:劏房居民感染风险高、跨境学童教育受阻等,但这些结构性挑战需通过长期改革解决,而非简单归因于“疫区”标签。

全球对比:香港在疫情坐标系中的位置

若以世卫标准衡量“疫区”(如埃博拉活跃区、疟疾流行区),新冠疫情期间的香港从未被列入名单,横向对比:

- 与新加坡相比:两地死亡率相近(每百万人约1500例),但香港在老年人接种率上后期反超(80岁以上三针接种率达75%)。

- 与欧美城市相比:纽约2022年人均感染率是香港的1.8倍,且医疗挤兑持续时间更长。

香港的特殊性在于其“双轨制”角色:既要维护国家防疫大局,又要保持国际开放,这种平衡使其在特定时期承受更大压力,但也催生了更具弹性的应对机制。

超越标签,关注抗疫范式的进化**

香港不是传统意义的“疫区”,而是全球抗疫进化的缩影,它展示了高风险城市如何通过疫苗+分级诊疗+公共沟通,从应急管理过渡到常态防控,将香港简化为“疫区”,既忽略其医疗资源承载力已显著提升的事实,也漠视了750万市民在疫情中的努力与牺牲,香港需继续完善公卫体系(如扩建隔离设施、数字化预警),但更重要的是,国际社会应基于科学数据而非片面印象,客观看待这座城市的抗疫历程。

参考文献:

- 香港卫生署新冠统计数据(2020-2023)

- 世卫组织《国际卫生条例》疫区”的定义修正案

- 香港大学公卫学院《香港疫情波浪式消退特征分析》

- 彭博社2023年全球抗疫韧性排名

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏