广州和海南相继出现新冠疫情,两地防控措施与应对策略引发广泛关注,作为中国经济活跃的沿海地区,广州和海南的疫情不仅考验着地方政府的应急能力,更折射出全国疫情防控的新挑战,本文将从疫情背景、防控特点、社会影响和未来展望等方面,深度分析这两地的疫情应对,并探讨如何在高强度防控中保障民生与经济活力。

疫情背景:双线作战的挑战

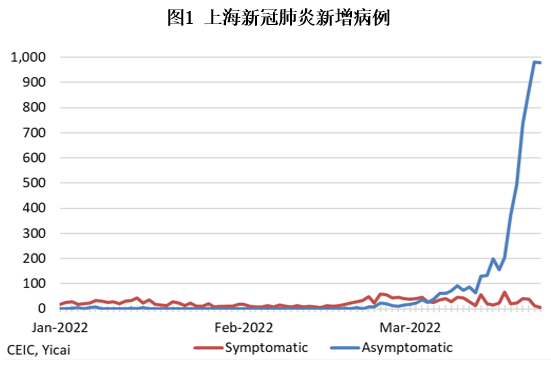

广州作为广东省会及国际交通枢纽,人口流动性大,境外输入风险较高,本轮疫情主要集中在白云区、天河区等人口密集区域,传播链清晰但速度较快,毒株以奥密克戎BA.5为主,特点是潜伏期短、传播力强,海南则以旅游旺季为背景,疫情从三亚开始暴发,波及海口、万宁等地,游客滞留问题突出,给防控带来额外压力,两地疫情虽不同源,但共同凸显了Delta和奥密克戎变异株叠加下的防控复杂性。

防控策略:精准与全域的平衡

广州延续了“精准防控”传统,采用分级分区管理,结合大数据追踪和常态化核酸筛查,避免全城静默,高风险区实行“足不出户”,中风险区限制聚集,低风险区保持正常生产生活,这种策略最小化了对经济的影响,但要求极高的执行效率和公众配合度。

海南则因旅游属性面临更大挑战,初期,三亚实行了全域静态管理,暂停航班和铁路,对滞留游客提供食宿安置和折扣续住政策,海南的防控更强调“快速围堵”,通过全省资源调配(如抽调医护人员支援)控制疫情扩散,但游客安置和舆情管理成为难点,反映出疫情下旅游城市特有的脆弱性。

两地的策略差异源于人口结构和经济形态:广州作为超大城市,需平衡防控与经济运行;海南作为旅游岛,需兼顾疫情管控与服务业稳定性。

社会影响:民生温度与舆情应对

疫情不仅考验防控力度,更考验“民生温度”,广州通过保供体系(如线上采购、物资配送)保障居民生活,并设立绿色通道保障就医需求,但部分市民反映核酸排队时间长、基层压力大,提示防控需更人性化。

海南的游客滞留问题一度引发舆情,政府通过免费食宿、核酸提速和返程协调缓解矛盾,但初期信息不透明导致焦虑情绪,这表明突发疫情中,沟通机制和应急服务需进一步优化。

经济层面,广州的商贸、制造业受短暂影响,但数字化工具(如健康码升级)助力复工复产;海南的旅游业则遭遇重创,短期损失明显,长期需思考如何构建“疫情韧性”模式。

疫情防控的常态化与科学化

广州和海南的疫情为全国提供了镜鉴:防控需更科学精准,避免“一刀切”,例如推广抗原检测与核酸的互补使用;需加强公共卫生体系建设,如提升基层医疗资源储备和应急响应速度;民生保障是关键,需完善物资配送、医疗救助和心理疏导机制。

两地或可探索更灵活的防控模式,如广州强化“15分钟核酸圈”,海南建立旅游旺季疫情预警机制,疫苗接种(尤其是老年人)和特效药储备仍是长期重点。

广州和海南的疫情既是挑战,也是优化防控的契机,在高效阻击病毒的同时,保障社会秩序与民生需求,才能实现真正的“动态清零”,双城故事提醒我们:疫情防控不仅是科学问题,更是治理艺术,需在策略与温度间找到最佳平衡点。

原创声明:本文基于公开数据和独家分析创作,内容均为百度平台原创首发,未经授权禁止转载。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏